当社ウェブサイトでは、サイトの利便性向上やサービス改善のためにクッキーを使用しています。

「同意する」をクリックすることで、クッキーの使用に同意いただけます。

The story of

MASUNAGA

〈増永眼鏡の歩み〉

地元を救うためのめがねづくりは、

やがて、世界で評価されるものづくりへ。

雪深い地元の経済を

救うため、

めがね作りに

立ち上がったのが始まり。

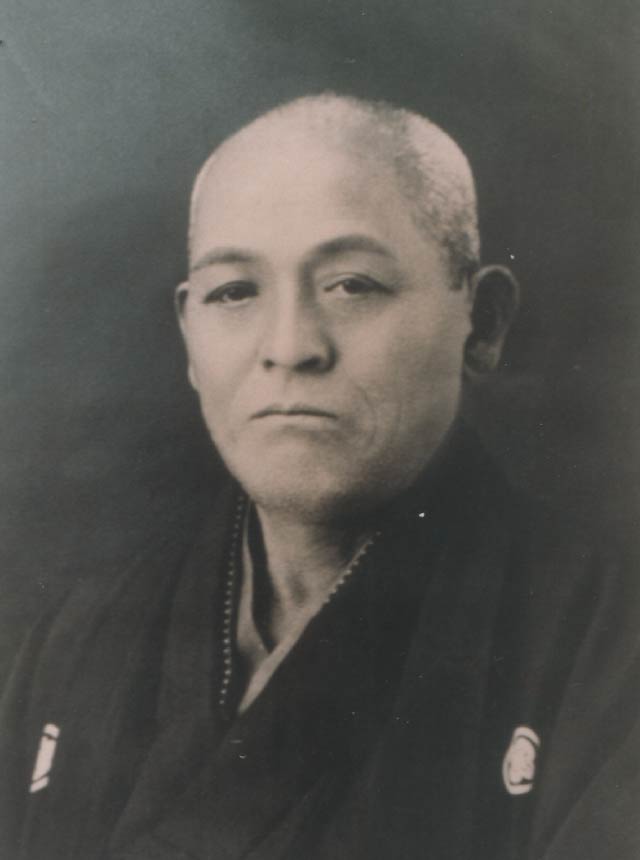

明治4年、増永五左衛門は、足羽郡麻生津村(現在の福井市生野町)にて、豪農として知られた増永家の長男として生を受けました。明治20年に家督を相続すると、25歳で結婚して幸福な家庭を築きました。どっしりとした性格の持ち主で、村人からの信頼は厚く、常に村の経済について考えていたそうです。しかしかつての福井では冬にたくさんの雪が降り、田畑が少なく、これといった特産物は生まれない中で、庶民の生活は貧しいものでした。

五左衛門は、なにか産業を興せば、生活水準が上がり出稼ぎの必要もなくなるのではないか、と考えていました。そんな時、五左衛門の弟・幸八は、めがね作りを提案します。「麻生津のような寒村では、とても農業一本では生活が成り立たぬから、冬場の手内職にめがね枠を作らせ、そのうちだんだんと上手になったら専業に切り替えても良いではないか。いや、子どもたちにこの技術を仕込めば、大阪でいくらでも引き受けてくれるところがある。これらの日本に教育が普及し、読書をする人が増えれば『めがね』はなくてはならぬものになる。ぜひ『めがね作り』をやってみよう」。しかし当時、めがね産業はまだ一般的なものではなく、五左衛門はなかなか承知しませんでした。それでも、幸八の熱心な説得によって、実行に移すことに。明治37年の暮れのことでした。

創始者:増永五左衞門

創始者:増永五左衞門

明治38年6月1日、

「増永1期生」結成。

福井のめがね産業の出発点。

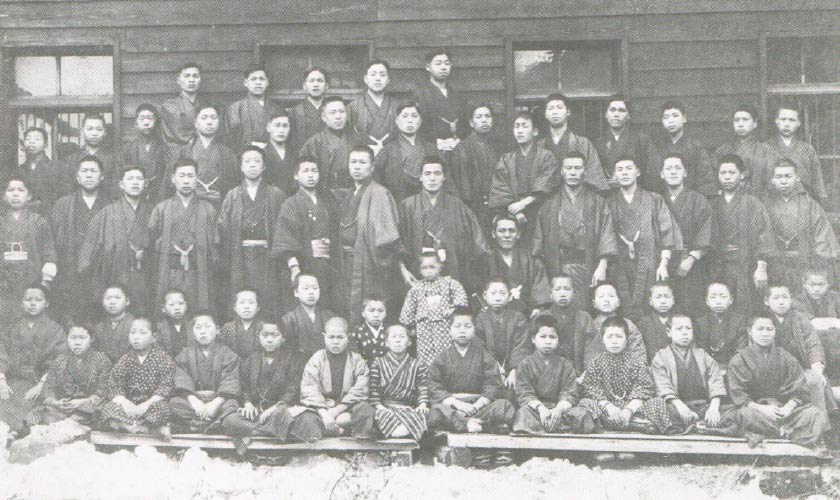

明治38年は、日本軍が日露戦争で勝利を重ねており、大変景気の良い年でした。五左衛門は、村の腕利きの大工であった増永末吉を口説いて大阪に連れ出し、めがね職人の米田与八に手ほどきを受けさせました。同時に、本格的に福井で眼鏡作りを始めるため、与八を福井に呼び寄せることを考えました。この時代、福井でのめがね製造はまだ信用がおかれておらず、与八や職人たちの勧誘には苦労しましたが、それでも諦めず根気強く説得を続けた結果、与八と妻、弟子1人が福井へ。職人も集まり、「増永1期生」の結成に至ったのです。明治38年(1905年)6月1日、福井のめがねづくりが幕を開けました。

その後も、優れた製品作りと販路の開拓のため、腕のいい職人から更なる知識と技術を学ぶ必要がありました。そこで呼び寄せたのは、東京で名工として知られていた、豊島松太郎。めがね製造の先進地であった東京では、既に分業体制が敷かれており、メッキの研究や、赤銅に代わる鉄製品の生産、セルロイド製のめがね枠の試作も明治40年頃には実施されていたようです。東京仕込みの腕を持つ松太郎のおかげで、福井のめがねづくりは大きく進歩を遂げます。

明治時代の勤務風景。

明治時代の勤務風景。

「帳場制」の下で腕を

磨き合った職人たち。

品質は飛躍的に向上。

福井でのめがね作りは、最初から順調にことが進んだわけではありません。材料などを手配する資金をどうするか、商品をどう売るかなど、たくさんの問題を抱えていました。五左衛門と幸八は、顧客からの要望に応えられるだけの品質を実現することに頭を悩ませ、眠れぬ日が続きました。実際、せっかくつくった商品を送っても、気に入られずつくり直しを要求されたこともありました。また、工場を拡張して沢山めがねをつくっても、売り上げは思うように伸びず、一時は資金が底をつく状況に陥ります。職人たちは、商品が売れるためにはさらに品質を高めなければいけないと、より一層努力しました。

品質の向上に大きく貢献したのが、当初から取り入れていた「帳場制」。「増永一期生」を親方(責任者)とする職人グループを作り、その下に弟子たちを置くという製造体制です。大将である五左衛門はそれぞれの親方へ仕事を注文し、出来上がっためがねを一手に引き受けます。当時の職人たちは、もっと立派なものをつくりたい、自分の手で新しいものを創り出したいといった純粋な熱意に満ち溢れており、帳場同士で腕を競い合いながら技術を磨いていきました。職人たちの熱意を引き上げた「帳場制」により、福井のめがねの品質は飛躍的な向上を遂げました。

当時の帳場制の様子。

当時の帳場制の様子。

五左衞門を含む工場内で働く人たち。

五左衞門を含む工場内で働く人たち。

全国に認められた、

増永眼鏡のめがね。

福井を日本が誇る

めがね産地にする礎に。

明治44年(1911年)には、福井県各地に13の工場を設立。8月には、五左衛門の名前で、内国共産品博覧会に出品した「赤銅金継眼鏡」が、有功一等賞金杯を受賞します。製造を始めた明治38年から6年後、「福井の眼鏡」が世間に認められたのでした。1933年には、昭和天皇への献上品を作成。1970年には、「CUSTOM72」が大阪万博のタイムカプセルに収納されます。今や国内シェア90%を誇るめがね産地となった福井。増永眼鏡が、その礎となったことは間違いありません。

増永眼鏡には、以下の社是が掲げられています。

「当社は、良いめがねをつくるものとする。できれば利益を得たいが、やむを得なければ損をしても良い、しかし、常に良いめがねをつくることを念願する」

雪深い地元の地場産業として五左衛門が始めためがねづくりは、帳場制によって高い品質を生み出し、良いものづくりの道のりを今でも歩んでいます。

昭和天皇への献上品の複製品。白装束に身を包んで製造しました。

昭和天皇への献上品の複製品。白装束に身を包んで製造しました。

CUSTOM72を大阪万博の5000年後に伝えられる

CUSTOM72を大阪万博の5000年後に伝えられる

タイムカプセルに収納。